Стеноз позвоночного канала

Стеноз позвоночного канала – хронический процесс, характеризующийся патологическим сужением центрального позвоночного канала, латерального кармана или межпозвонкового отверстия за счет вторжения костных, хрящевых или мягко-тканных структур в пространства, занимаемые нервными корешками, спинным мозгом или конским хвостом (North American Spine Society; 2007).

По анатомическим критериям различают:

1. Центральный стеноз – уменьшение расстояния от задней поверхности тела позвонка до ближайшей противоположной точки на дужке у основания остистого отростка (до 12мм – относительный стеноз, 10мм и меньше – абсолютный стеноз).

2. Латеральный стеноз – сужение корешковых каналов- латеральных рецессусов (карманов).

3. Фораминальный стеноз - сужение межпозвонкового отверстия

4. Экстрафораминальный стеноз - -сдавление выходящего корешка латеральнее межпозвонкового отверстия.

5. Комбинированный стеноз.

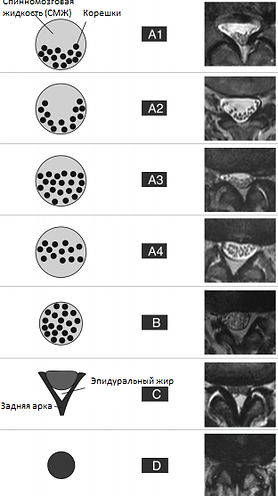

Классификация основанная на морфологическом состоянии дурального мешка и корешков спинного мозга на Т2-взвешанных изображениях МРТ поясничного отдела позвоночника в осевой плоскости. Классификация подразумевает деление стеноза на 4 класса, при этом 1-й класс делится на 4 подгруппы

По анатомическим критериям различают:

1. Центральный стеноз – уменьшение расстояния от задней поверхности тела позвонка до ближайшей противоположной точки на дужке у основания остистого отростка (до 12мм – относительный стеноз, 10мм и меньше – абсолютный стеноз).

2. Латеральный стеноз – сужение корешковых каналов- латеральных рецессусов (карманов).

3. Фораминальный стеноз - сужение межпозвонкового отверстия

4. Экстрафораминальный стеноз - -сдавление выходящего корешка латеральнее межпозвонкового отверстия.

5. Комбинированный стеноз.

Классификация основанная на морфологическом состоянии дурального мешка и корешков спинного мозга на Т2-взвешанных изображениях МРТ поясничного отдела позвоночника в осевой плоскости. Классификация подразумевает деление стеноза на 4 класса, при этом 1-й класс делится на 4 подгруппы

Стеноз класса A: внутри дурального мешка ярко видна спинномозговая жидкость (СМЖ), но ее р аспределение является неоднородным.

A1: корешки расположены дорсально и занимают менее половины площади дурального мешка.

A2: корешки расположены дорсально, в форме подковы, касаясь твердой мозговой оболочки.

A3: корешки лежат сверху и занимают более половины площади дурального мешка.

A4: корешки расположены в центре и занимаются большую часть пространства дурального мешка.

Стеноз класса B: корешки занимают все пространство дурального мешка. Некоторое количество спинномозговой жидкости присутствует, придавая структуре дурального мешка зернистость.

Стеноз класса C: нервные корешки не обнаруживаются, дуральный мешок демонстрирует однородный серый сигнал без видимого сигнала спинномозговой жидкости. Позади обнаруживается эпидуральный жир.

Стеноз класса D: в дополнении к тому, что невозможно обнаружить нервные корешки не визуализируется и эпидуральный жир позади.

Класс A определяется как отсутствие или незначительный стеноз, B как умеренный стеноз, C как тяжелый стеноз, и D как крайне тяжелый

стеноз.

A1: корешки расположены дорсально и занимают менее половины площади дурального мешка.

A2: корешки расположены дорсально, в форме подковы, касаясь твердой мозговой оболочки.

A3: корешки лежат сверху и занимают более половины площади дурального мешка.

A4: корешки расположены в центре и занимаются большую часть пространства дурального мешка.

Стеноз класса B: корешки занимают все пространство дурального мешка. Некоторое количество спинномозговой жидкости присутствует, придавая структуре дурального мешка зернистость.

Стеноз класса C: нервные корешки не обнаруживаются, дуральный мешок демонстрирует однородный серый сигнал без видимого сигнала спинномозговой жидкости. Позади обнаруживается эпидуральный жир.

Стеноз класса D: в дополнении к тому, что невозможно обнаружить нервные корешки не визуализируется и эпидуральный жир позади.

Класс A определяется как отсутствие или незначительный стеноз, B как умеренный стеноз, C как тяжелый стеноз, и D как крайне тяжелый

стеноз.

Патогенез и патофизиология

К основным патофизиологическим механизмам развития симптомов дегенеративного стеноза и нейрогенной перемежающейся хромоты относят [Schatzker J, Pennal GF Spinal stenosis, a cause of cauda equina compression J Bone Joint Surg Br 1968 Aug. 50(3):606–18.18.]:

1. прямая компрессия отдельных нервных корешков и конского хвоста остеофитами и мягко-тканными структурами;

2. нарушение венозного и лимфатического оттока в спинномозговом корешке, и, особенно, в его муфте; ишемия и демиелинизация нервных корешков;

3. повышение давления в субдуральном и эпидуральном пространствах.

Клиническая картина

Компрессия микрососудов поясничных нервных корешков, приводящая к их ишемии, является самым существенным фактором в развитии наиболее яркого синдрома стеноза позвоночного канала –синдрома нейрогенной перемежающей хромоты - т.е. боль, слабость и онемение в ногах, которые нарастают при длительной ходьбе или разгибании позвоночника и проходящие при остановке и приседании пациента.

Наиболее ранняя и частая жалоба – боль в пояснице и ногах. Она характерна для 85-90% пациентов со стенозом позвоночного канала. Боль в поясничном отделе, нередко двусторонняя, распространяется на ягодицы, бедра и далее к стопам. Вслед за этой болью пациенты отмечают присоединение утомляемости, слабости, боли и онемения в голенях и стопах. В ряде случаев они описывают свои ощущения со стороны нижних конечностей как жжение, судорожное сжатие, покалывание, «затекание», неопределенную усталость, скованность в бедрах и голенях. Физические нагрузки (ходьба, упражнения с участием ног, длительная вертикализация с гиперлордозом позвоночника) ведут к обострению заболевания. Нейрогенная (каудогенная) перемежающая хромота является наиболее характерным синдромом стеноза позвоночного канала. Ее отличают следующие клинические признаки

Диагностика

1. МРТ с высокой напряженностью магнитного поля (1,5 – 3,0 Тесла) – основной метод диагностики и нейровизуализации стеноза позвоночного канала.

К основным патофизиологическим механизмам развития симптомов дегенеративного стеноза и нейрогенной перемежающейся хромоты относят [Schatzker J, Pennal GF Spinal stenosis, a cause of cauda equina compression J Bone Joint Surg Br 1968 Aug. 50(3):606–18.18.]:

1. прямая компрессия отдельных нервных корешков и конского хвоста остеофитами и мягко-тканными структурами;

2. нарушение венозного и лимфатического оттока в спинномозговом корешке, и, особенно, в его муфте; ишемия и демиелинизация нервных корешков;

3. повышение давления в субдуральном и эпидуральном пространствах.

Клиническая картина

Компрессия микрососудов поясничных нервных корешков, приводящая к их ишемии, является самым существенным фактором в развитии наиболее яркого синдрома стеноза позвоночного канала –синдрома нейрогенной перемежающей хромоты - т.е. боль, слабость и онемение в ногах, которые нарастают при длительной ходьбе или разгибании позвоночника и проходящие при остановке и приседании пациента.

Наиболее ранняя и частая жалоба – боль в пояснице и ногах. Она характерна для 85-90% пациентов со стенозом позвоночного канала. Боль в поясничном отделе, нередко двусторонняя, распространяется на ягодицы, бедра и далее к стопам. Вслед за этой болью пациенты отмечают присоединение утомляемости, слабости, боли и онемения в голенях и стопах. В ряде случаев они описывают свои ощущения со стороны нижних конечностей как жжение, судорожное сжатие, покалывание, «затекание», неопределенную усталость, скованность в бедрах и голенях. Физические нагрузки (ходьба, упражнения с участием ног, длительная вертикализация с гиперлордозом позвоночника) ведут к обострению заболевания. Нейрогенная (каудогенная) перемежающая хромота является наиболее характерным синдромом стеноза позвоночного канала. Ее отличают следующие клинические признаки

- Боль в спине, возникающая при ходьбе и иррадиирующая в ноги по передней или задней поверхности бедер и голеней.

- Боль, парестезии и дизестезии в ногах связаны с положением позвоночника, которое механически сужает позвоночный и невральный каналы или межпозвонковое отверстие (разгибание позвоночника, ходьба, особенно, вниз по лестнице, длительное нахождение в вертикальном положении).

- Боль в спине, возникающая при ходьбе и иррадиирущая в ноги по передней или задней поверхности бедер и голеней

- Боль, парестезии и дизестезии связаны с положением позвоночника и провоцируются разгибанием позвоночника, ходьбой

- Боль уменьшается или исчезает в положении сидя, при сгибании или в положении на корточках в большей степени, чем при прекращении ходьбы.

- Неврологические расстройства (слабость мышц, выпадение или снижение рефлексов, чувствительные расстройства) обостряются на фоне физической нагрузки

- Нарушение функции тазовых органов

- В отличие от дискогенной боли, сгибание или вертикализация не усиливает симптомы.

Диагностика

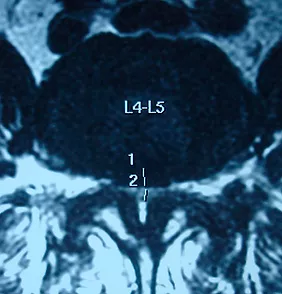

1. МРТ с высокой напряженностью магнитного поля (1,5 – 3,0 Тесла) – основной метод диагностики и нейровизуализации стеноза позвоночного канала.

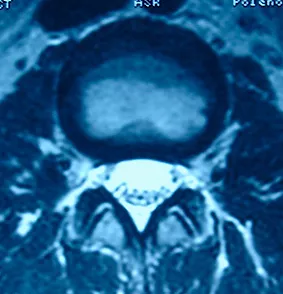

Норма

Стеноз

2. Обзорная спондилография с функциональными пробами (прямая проекция в положении стоя прямо, с наклоном вперед и назад, боковая проекция в положении стоя).

3. Остальные методы диагностики, такие как компьютерная томография (КТ), КТ-милография, электронейромиография (ЭНМГ), селективная блокада межпозвонковых суставов (позволяет исключить фасеточный синдром), селективная трансфораминальная блокада корешка (позволяет выявить уровень поражения при многоуровневом поражении) проводятся индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации и решаемой задачи.

Лечение стеноза позвоночного канала

Лечение позвоночного стеноза может быть консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение спинального стеноза включает в себя назначение анталгических, сосудистых, противовоспалительных препаратов. При умеренно выраженных симптомах стеноза позвоночного канала эффективно консервативное лечение, которое включает в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, массаж, а также эпидуральное введение стероидов.

Консервативное лечение стеноза позвоночного канала является недостаточно эффективным, так как приводит к улучшению самочувствия по данным разных авторов только у 32-45 % больных.

Хирургическое лечение

Практика показывает, что при обращении пациента с дегенеративным стенозом позвоночного канала разные специалисты предлагают различные варианты хирургического лечения.

Цель хирургического лечения – это уменьшение болевого синдрома, регресс неврологических расстройств и предотвращение неврологического ухудшения. Основной принцип хирургического вмешательства дегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночника – это декомпрессия всех нервных структур связанных с развитием неврологической симптоматики минимально-возможным способом для данного пациента.

Основными вариантами хирургического лечения являются декомпрессия и/или, в зависимости от особенностей заболевания, ее сочетание со стабилизацией позвоночных сегментов с применением различных имплантатов.

Показанием к хирургическому лечению при наличии клинических симптомов и рентгенологически подтвержденных изменений принято считать неэффективность проводимой консервативной терапии в течение 3-4 месяцев.

Виды хирургического лечения спинального стеноза, проводимые мною:

1. Эндоскопическая поясничная фораминотомия при фораминальном стенозе

2. Эндоскопическая декомпрессия центрального стеноза

3. Эндоскопическая декомпрессия стеноза латерального рецессуса (кармана).

3. Моно- и билатеральная расширенная интраламинарная декомпрессия – резекция части дужки выше- и нижележащих позвонков, медиальной части фасеточных суставов, удалением желтой связки и декомпрессией нервных корешков.

4. Ипси- и контралатеральная («over the top») декомпрессия – односторонняя интраламинарная декомпрессия или гемиламинэктомия с резекцией части основания остистого отростка, и декомпрессией нервных корешков противоположной стороны над дорзальной поверхностью дурального мешка.

5. Фасетэктомия (удаление межпозвонкового сустава с резекцией перешейка) - преимущественно для формирования оперативного пространства с целью установки межтелового импланта, а так же при фораминальном стенозе.

Необходимость дополнения декомпрессии нервных структур межтеловой и транспедикулярной фиксации пораженного сегмента обуславливается:

3. Остальные методы диагностики, такие как компьютерная томография (КТ), КТ-милография, электронейромиография (ЭНМГ), селективная блокада межпозвонковых суставов (позволяет исключить фасеточный синдром), селективная трансфораминальная блокада корешка (позволяет выявить уровень поражения при многоуровневом поражении) проводятся индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации и решаемой задачи.

Лечение стеноза позвоночного канала

Лечение позвоночного стеноза может быть консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение спинального стеноза включает в себя назначение анталгических, сосудистых, противовоспалительных препаратов. При умеренно выраженных симптомах стеноза позвоночного канала эффективно консервативное лечение, которое включает в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, массаж, а также эпидуральное введение стероидов.

Консервативное лечение стеноза позвоночного канала является недостаточно эффективным, так как приводит к улучшению самочувствия по данным разных авторов только у 32-45 % больных.

Хирургическое лечение

Практика показывает, что при обращении пациента с дегенеративным стенозом позвоночного канала разные специалисты предлагают различные варианты хирургического лечения.

Цель хирургического лечения – это уменьшение болевого синдрома, регресс неврологических расстройств и предотвращение неврологического ухудшения. Основной принцип хирургического вмешательства дегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночника – это декомпрессия всех нервных структур связанных с развитием неврологической симптоматики минимально-возможным способом для данного пациента.

Основными вариантами хирургического лечения являются декомпрессия и/или, в зависимости от особенностей заболевания, ее сочетание со стабилизацией позвоночных сегментов с применением различных имплантатов.

Показанием к хирургическому лечению при наличии клинических симптомов и рентгенологически подтвержденных изменений принято считать неэффективность проводимой консервативной терапии в течение 3-4 месяцев.

Виды хирургического лечения спинального стеноза, проводимые мною:

1. Эндоскопическая поясничная фораминотомия при фораминальном стенозе

2. Эндоскопическая декомпрессия центрального стеноза

3. Эндоскопическая декомпрессия стеноза латерального рецессуса (кармана).

3. Моно- и билатеральная расширенная интраламинарная декомпрессия – резекция части дужки выше- и нижележащих позвонков, медиальной части фасеточных суставов, удалением желтой связки и декомпрессией нервных корешков.

4. Ипси- и контралатеральная («over the top») декомпрессия – односторонняя интраламинарная декомпрессия или гемиламинэктомия с резекцией части основания остистого отростка, и декомпрессией нервных корешков противоположной стороны над дорзальной поверхностью дурального мешка.

5. Фасетэктомия (удаление межпозвонкового сустава с резекцией перешейка) - преимущественно для формирования оперативного пространства с целью установки межтелового импланта, а так же при фораминальном стенозе.

Необходимость дополнения декомпрессии нервных структур межтеловой и транспедикулярной фиксации пораженного сегмента обуславливается:

- Выявленной до операции нестабильностю позвоночного сегмента;

- Сочетанием стеноза с нестабильным спондилолистезом;

- В случае, когда при декомпрессии нервных структур резецировано более 50% межпозвонкового сустава с одной или двух сторон.

Грыжа межпозвоночного диска

Грыжа шейного отдела позвоночника

Грыжа грудного отдела позвоночника

Фораминальная и экстрафораминальная грыжа

Стеноз позвоночного канала

Спондилолистез

Нестабильность позвоночника

Спондилоартроз-фасеточный синдром

Киста фасеточного сустава

Дисфункция крестцово-подвздошного сочленения

Компрессионный перелом позвоночника

Гемангиома

Синдром оперированного позвоночника

Грыжа шейного отдела позвоночника

Грыжа грудного отдела позвоночника

Фораминальная и экстрафораминальная грыжа

Стеноз позвоночного канала

Спондилолистез

Нестабильность позвоночника

Спондилоартроз-фасеточный синдром

Киста фасеточного сустава

Дисфункция крестцово-подвздошного сочленения

Компрессионный перелом позвоночника

Гемангиома

Синдром оперированного позвоночника